南柯画廊荣幸宣布将在ART021展位W01呈现艺术家周豪的遗产代理作品。旅⽇艺术家周豪1960年出⽣在上海,于2023年过世。⾃1993 年⾄2023年,他于东京、⼤阪、⾹港、上海等城市举办了70余场个展,并于其后⻓期⽣活于上海和横滨。南柯画廊与泥轩画廊共同代理周豪的艺术遗产,将他所创造的、 “如同被棉花包裹的钢铁般的‘耐看的单纯’”不断地传续,连接现实世界与静静的彼岸。

他在城市中形成⾃⼰同世界最初的碰撞与会晤。⻋⻢⼈声,砖⽡檐廊,⼈造的痕迹与其不规则的噪⾳构成了他⽣命的基础单元。带着这些砖⽯,他前往东京武藏野美术⼤学学习油画与版画。⽇本传统版画浮世绘(ukiyo-e)惯于⽤细密精巧的⼯艺表现冷静表征之下的暗涌,⽽这⼀股⽔源也由此灌注进了他的创作之中。他的作品被多家美术馆收藏,如美国史密斯大学美术馆、波兰国立美术馆与日本武藏野美术大学图书馆。

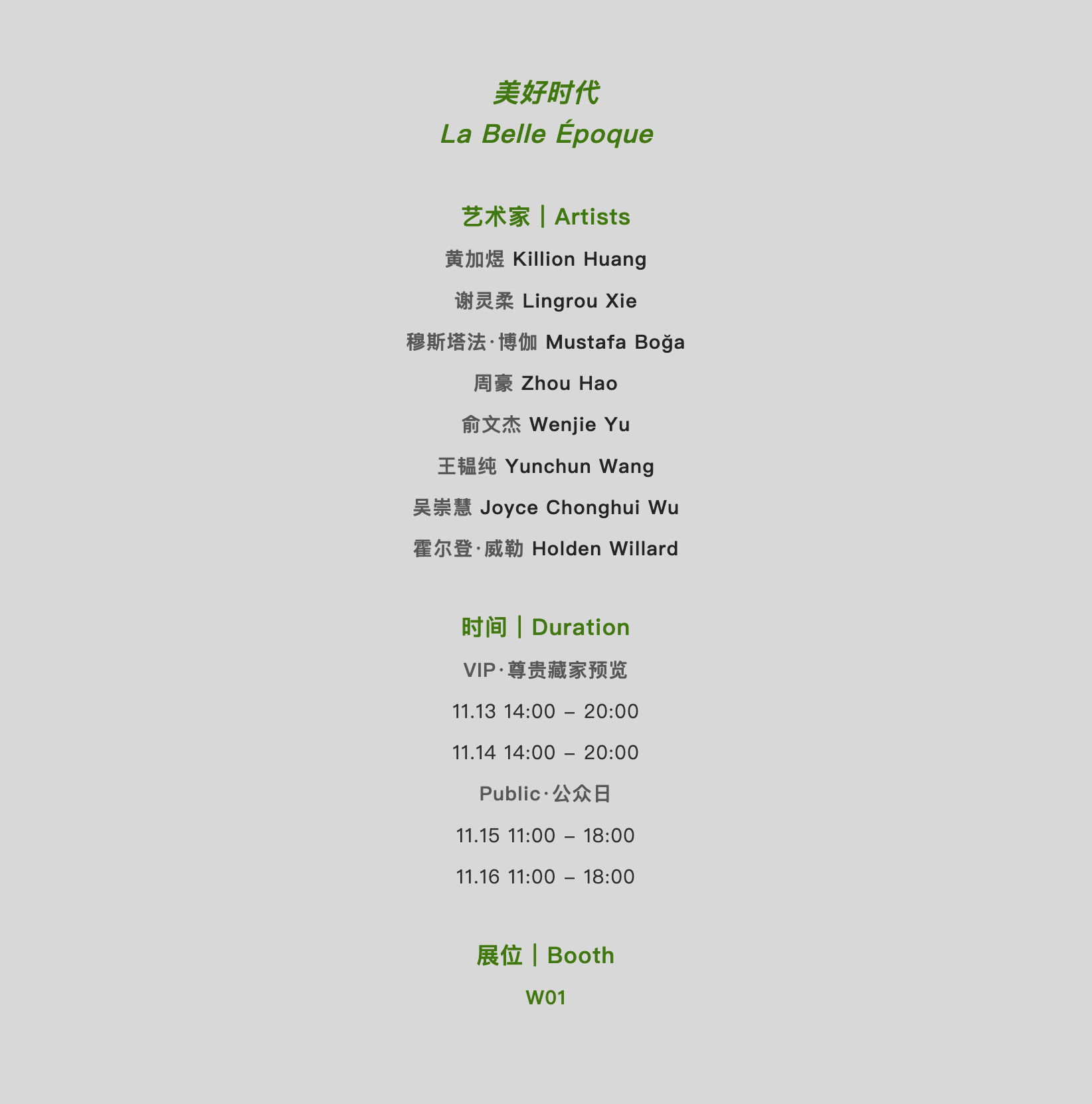

Zhou Hao in his studio, 1920 Sichuan Rd, Shanghai © Courtesy of the artist, Photo by Zixuan Wang.

Photo of Hao Zhou's studio, 1920 Sichuan Rd, Shanghai © Courtesy of the artist. Photo credit to Artist Yun Hui.

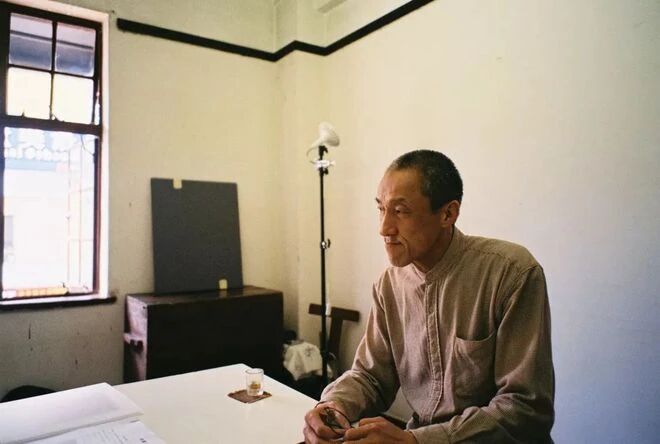

从材质、笔触甚至画布与画框,周豪不倦地追求精密的手工感,宛如规则月光下的仪式。他形容画框为“画作的骨骼”,以此撑起其上可能被捕捉到的灵魂对话。他用虔诚于自然的方式处理一切——木质画框上隐约的毛边,如同柏油马路般悄悄坑洼不平的画布,杂糅野生的肌理质感,缜密冷静的线条,共同言说着无尽的思考,如同脑海中的大片空白或冗长的黑暗。

在油画作品方面,周豪的命名方式是一以贯之的,服从于一种更浩瀚的规律。在所有名字的开头,“O”指代“Oilpainting”,一种直抒胸臆的开端。其后的数字是作品对角线的长度,再次是编码。这使得他的作品如同某种工业零件,具备了举世通用的特征,一如其像锁匙般“打开”观者各不相同的静谧思绪。在前往工业前路的惯性中,他的创作逐渐同时变得更加可“替换”,而又难以替代。

周豪

O.1612154-2, 2016

布面油画

126h x 88w cm

© Courtesy of the artist

在1983年,周豪前往日本留学,并于1988年毕业于日本武藏野美术大学油画系。随着手工仪式的画材堆积,被探寻到的似乎是人类工业的本质,与其冷酷外表下的万千神隐的思绪。这种来源于日本的传统美学范式,经过扬州周延的柔润脸庞,庄田耕峯延伸又拉长的湖面月光,小原古邨藏在尖锐鹤嘴后面的零星雪花,前往周豪层层叠叠的克制笔触之下,试图解释工业、城市与人类可能的本质,潜藏在喧闹表象之下的、令人愉悦的沉默与孤寂。

在周豪描绘的精神世界中,三维的假象不断坍缩,而二维的不确定性、不可解释的模糊与朦胧则延伸向无法度量的无限。一层层叠加的不断的再造来源于“事与愿违”,而这恰好使得画布上的数层完整的色料成为了如同沉积岩的载体,密封保存着每次绘制时转瞬即逝的情感,形成永远驻留于此的思绪。

周豪

O.1803152-11, 2018

布面油画

108h x 108w cm

© Courtesy of the artist

建立在缜密而考究的材质与技法之上,周豪的创作亦深深植根于他对空间和时间的独特理解。在他笔下,画作并非仅仅是视觉元素的堆砌,更是对于人类情感与存在状态的探索发现。通过笔触的堆积,他有意识地引导观者在二维世界的平静表象下发现潜藏的复杂与冲突。在这一世界中,静与动、表与里、人工与自然的边界被模糊甚至消解。“模糊”尤其体现在他对时间的处理上,作品中的色块、形状如同沉淀了岁月的痕迹,窥视着凝华的时间。

强烈的哲学思考游移、笼罩在画作的表层,濯洗出他对工业与自然、城市与人类的关系的深深理解,并追问现代社会中的人类身份与孤独感。通过冷静而理性的构图,他将工业时代的冰冷与人类情感的脆弱并置,试图解答科技发展与人性之间的矛盾与张力。在他的画作中,看似坚硬的线条和框架反而揭示内在的柔软与细腻,以有如颂钵撞击的开端,发起关于人类存在状态的深沉冥想。

周豪

O.1803152-12, 2018

布面油画

108h x 108w cm

© Courtesy of the artist

当艺术家与世界暂别,前往他徘徊于确定与不确定之间的、自由的二维宇宙,来自上海柏油马路与砖瓦泥石的丰富灰色也由此伫立成为可供永久阅读、倾听、对话或诉说的碑石,使得观者可以在切实的城市午后夕阳中静默,容许精神与眼光细密地摩挲流淌于无声之中的思绪,再触及周遭与自己。

文/付若瑄