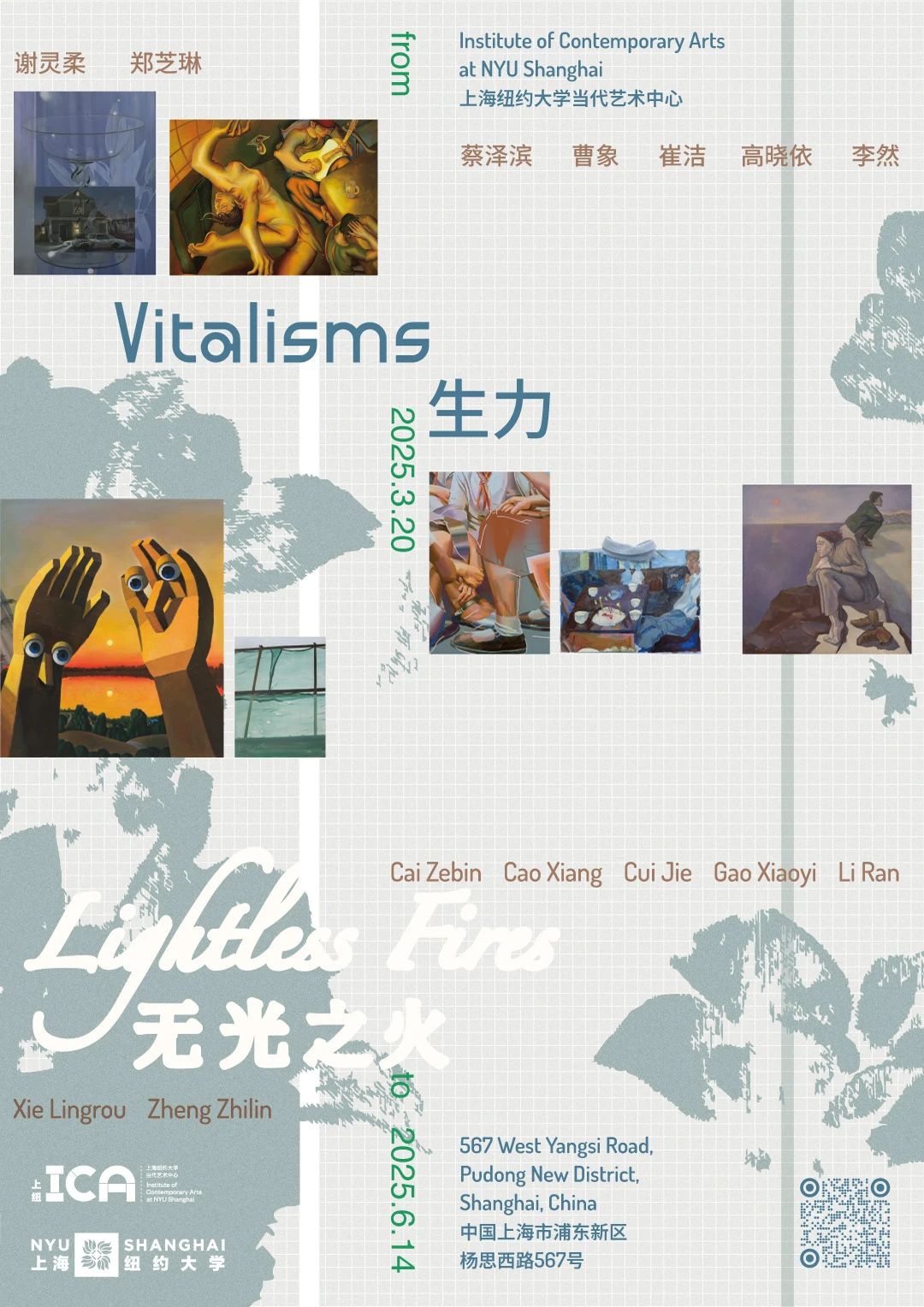

南柯画廊欣然分享代理艺术家谢灵柔 (Lingrou Xie) 的绘画作品将在上海纽约大学当代艺术中心(上纽 ICA)群展“生力” ( Vitalisms )中展出,展览将展至2025年6月14日。届时4月19日谢灵柔将会参加标题为“形式与内容: 我们如何记忆绘画?”的对谈,敬请关注。

“生力”(Vitalisms)是一次实验性的展览,也是一个长期性研究与教育项目的开端,它探讨的是中国当代绘画中的“历史性”与“价值”。本次展览的艺术家均出生于1980和1990年代的中国,ta们中的大多数也在中国接受教育。通过聚焦ta们在过去五年(即2020年以后)创作的具象绘画作品,我们抛出了如下问题:

这些作品身处怎样的历史中?体现了怎样的创作背景?它们能否在将来成为个人和集体记忆的历史记录?它们会构成一种反霸权的档案吗?

谢灵柔

谢灵柔在黎明之前,2023

布面油画

130h x 100w cm

© Courtesy of the artist

展览标题“生力”源自艺术评论家和艺术史学者伊莎贝尔·格劳(Isabelle Graw)的理论。她认为,绘画的特殊性不在于它是一种媒介,而在于它是一种符号生产的方式,能够激发强烈的感官体验,并带有高度个性化的特质。一幅画的图像符号首先呈现的是画作本身的物理形态。这些形态出现在绘画表面,被解读为创作的痕迹和“触觉事件”(haptic events),由此引发“生命力的幻想”(vitalistic fantasies)。在绘画的历史中,人们不断地将各种生命力的想象投射到绘画这一物质载体上:它可以是一种充满生机的形象,一种拥有神秘力量、能赋予死物以生命的媒介,一种承载艺术家生命痕迹和存在感的造物,甚至被视为一个具有生命的主体。

我们是否可以将这些生命力的幻想进一步延伸,将绘画视为具有反思性的主体,使其成为一种能够引发变化的、具有认知和思考能力的媒介?在社会和历史条件中被创造和理解的绘画,它是否也能够对世界本身产生影响?

我们在“生力”中讨论绘画的历史性时,关注的不是其描绘的历史的准确性,即本体论问题——“发生了什么?”历史的准确性永远无法被完全验证,因为我们无法直接观察过去。我们只能间接地观察过去的影响,包括作为文化产物的绘画。当绘画被赋予了生命,无论是通过我们投射的幻想,还是通过其存在本身的内在属性,它就在向我们诉说,就在对世界产生影响。绘画再现了我们对世界的理解,也改变了我们理解世界的方式。所以,我们其实应该问的是一个认识论的问题:“我们怎么知道发生了什么?”

2025年3月19日