南柯画廊(Nan Ke Gallery)将于11月8日欣然呈现俞文杰(Wenjie Yu)的个展“徜徉地”(Lingerfield)。《徜徉地》并非一个可以抵达的终点,它是一种持续发生的状态。艺术家感知在物质间游移的地貌、意识在梦与现实之间反复沉积的平原。俞文杰的绘画正发生在这片“中间地带”——既非单纯的图像世界,也非完全的语言疆域,它是那片光与暗、形与无形、精神与物质交织的生态界面。在这里,知觉不仅仅依赖视觉的统治,反以更原始、更触觉的方式生长:它像植物的根须,在时间的泥质中缓慢蔓延;又像梦的回声,在记忆的湿润层次中反复回荡。

“徜徉”意味着拒绝固定的抵达,也代表着持续的生成。俞文杰在画布上构建的,正是这种无目的的生长逻辑——缝线游移,色层呼吸,纤维在表层与底层之间反复穿梭。它们不指向某个具体的形象,而在徜徉的过程中勾勒出感官的运动轨迹:从视觉的撤离,到精神的潜伏,再到意识的复苏。每一幅作品都是一个生态节点,记录着知觉如何在不同相位间变形、腐烂、再生。

《徜徉地》是一场关于“知觉如何存在”的思辨。这里的绘画并非最终的结果,更代表一个持续的过程;比起简单的再现,俞文杰更关注作品的呼吸本身。它们让我们重新学习感受:学习如何在黑暗中触摸光,如何在语言尚未形成时聆听物质的声响,在徜徉之中重新发现自我意识的起点。

俞文杰

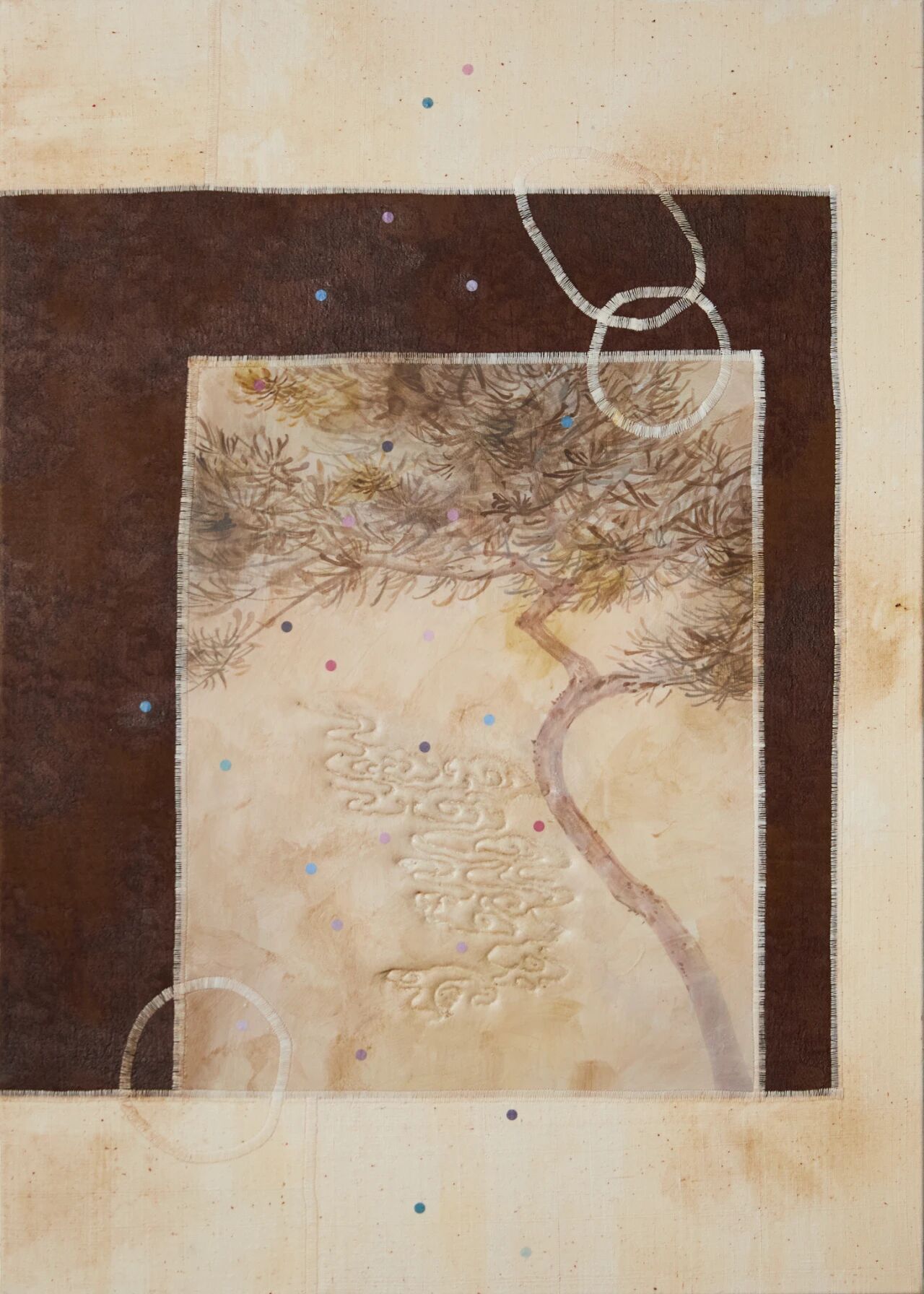

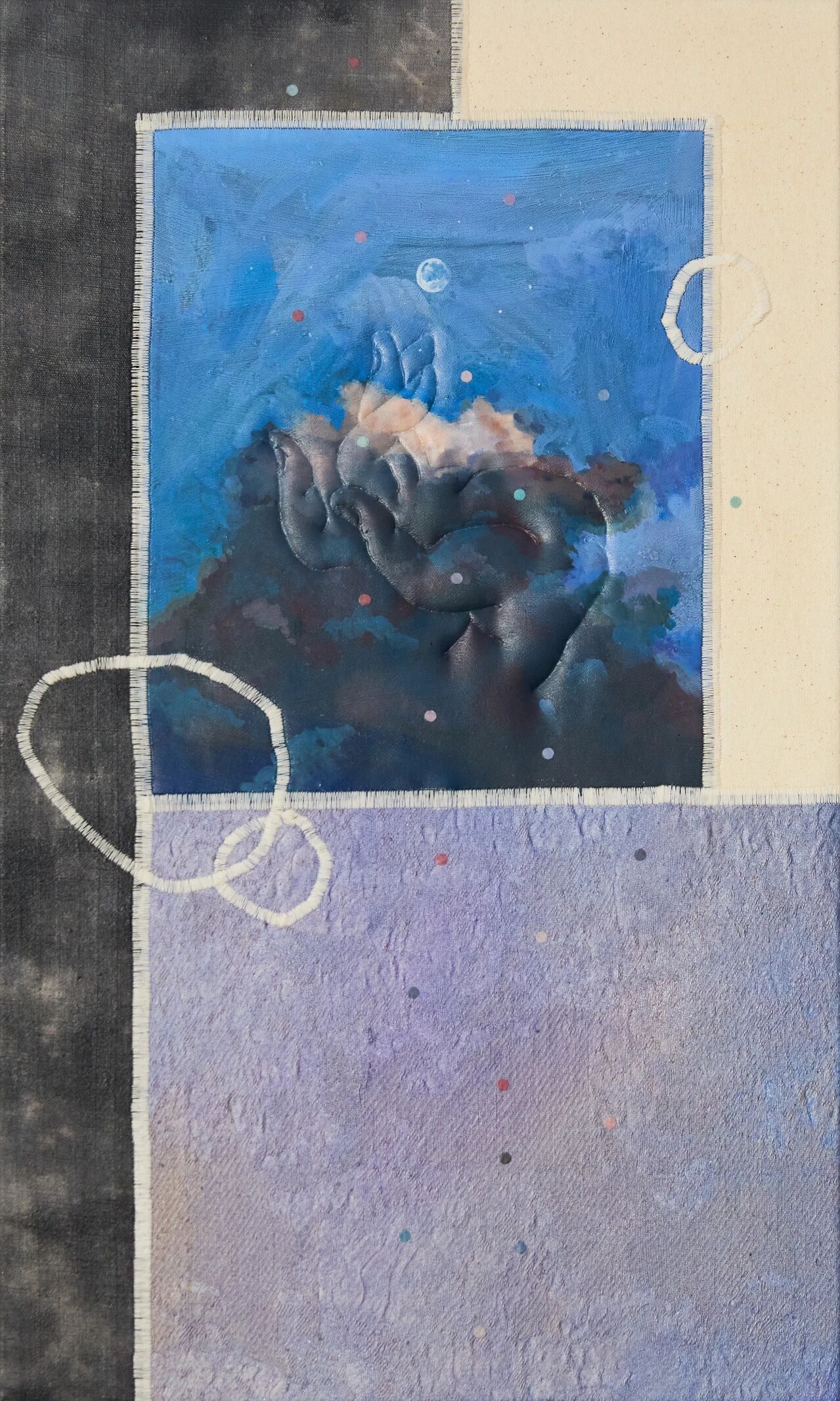

俞文杰 如上,即下#14, 2025

棉布、亚麻布、弹力织物、纯棉缝纫线、沙子、色粉、树脂以及木器漆

70h x 50w cm

© Courtesy of the artist

第一幕:知觉的谢幕——触觉的回声与感官的内倾

在俞文杰的作品前,我们被迫见证视觉的撤离。当“观看”的逻辑失去了主权,对象、形象、意义的稳定性逐步崩塌,取而代之的是一种内倾的感官结构。布料、色粉、缝线与色块艺术家在绘画中不断的拉扯、折叠与缝合中,向内生成出一片触觉的生态。

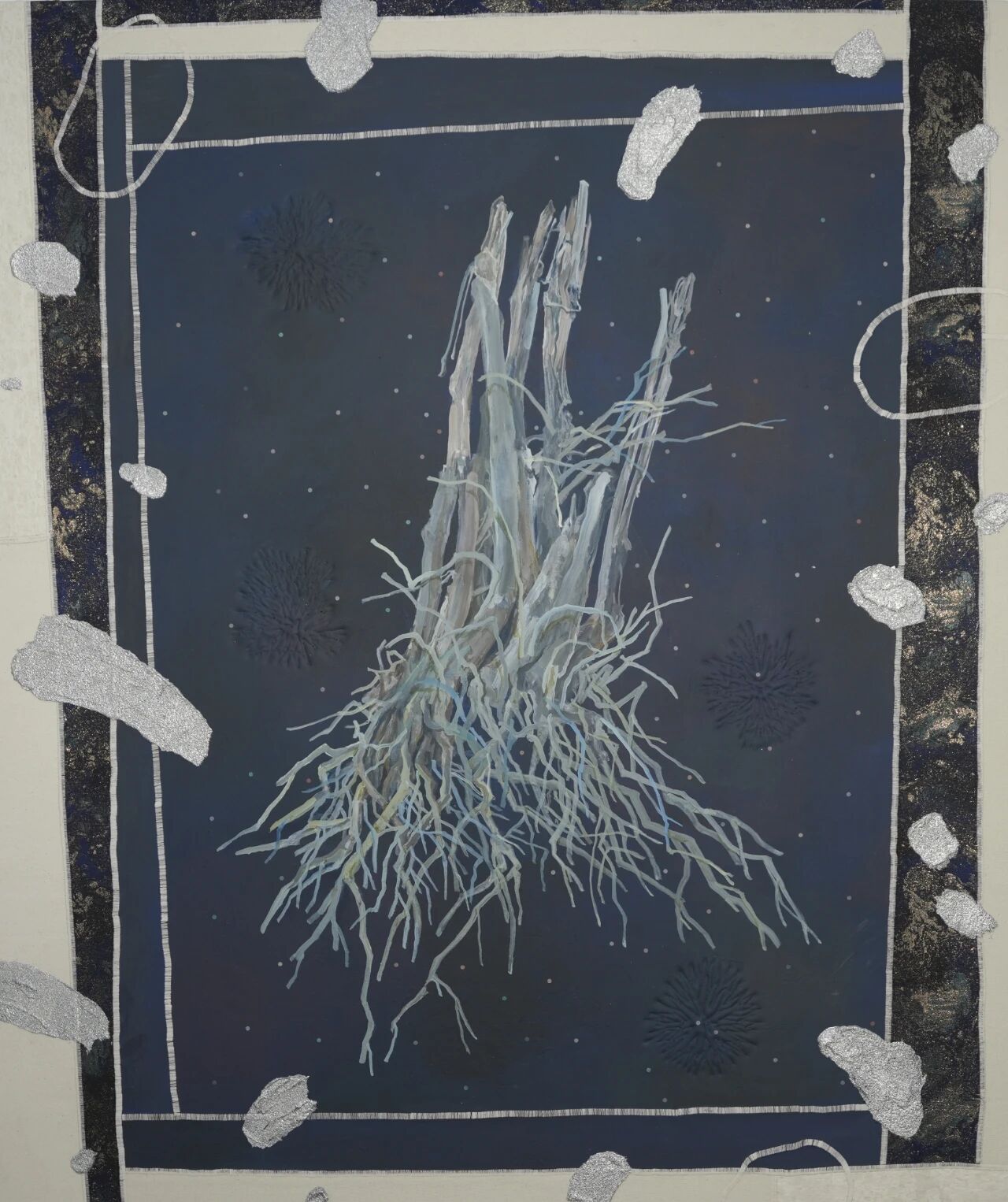

《夜壤》系列以不同层次的深蓝为背景,植物的根茎悬垂、游移,如同根系在黑暗土壤中彼此缠绕,也像海藻在水域中缓慢漂浮。它们没有固定的形态,处于一种生物学上的“游离状态”:既像新生的根须在寻找附着点,也像残存的纤维在溶解的水体中逐渐腐烂。画面因此并非一个稳定的图像,而是一片潜在生境,一个不断生成又不断衰败的生态界面。

其中的纤维与线迹看似在绘画中如笔触一般地服务于轮廓或表现,实则它接近一种孢子式的扩散机制:在表面上游移,向边缘处不断萌发新的触点。某些线条在蓝色背景中几乎被吞没,只留下微弱的光泽,仿佛地衣在岩壁上蔓延的隐形痕迹;而另一些则在重叠与扭结中形成结节,像根瘤或珊瑚般的局部繁殖点。视觉的主导地位在这里退居二线,我们所感受到的并非对形象的识别,而是对一种不断滋生、扩散、分化的过程的触觉性追踪。

俞文杰

夜壤#2, 2025

棉布、亚麻布、弹力织物、纯棉缝纫线、沙子、色粉、树脂以及木器漆

120h x 100w cm

© Courtesy of the artist

这种观看经验更像是在观察一片潮湿环境中的微生物群落:它们处于持续的生成与腐败之间,没有明确的起点或终点。观者面对这些悬浮的纤维,会感到自己的知觉在被迫转化——从凝视到抚触,从识别对象到感知关系。正如德勒兹—瓜塔里在论及根茎结构时所指出的,生命的扩张并非垂直生长的树状系统,而是横向游移、不断交织的根茎体。《夜壤》系列所显现的,正是这样一种根茎式的触觉空间:它没有中心,也没有终极的形象,只有在材料与材料之间持续蔓延的关系性生长。

因此,我们在这些作品中看到的并不是“物象”,而是一场生态性的运动:纤维、布面与色彩在彼此的缠绕、分裂与繁殖中,展现出知觉如何在黑暗中生长、死亡与再生。触觉在此成为主要的生长机制,而视觉则仅仅是这场运动的见证人。

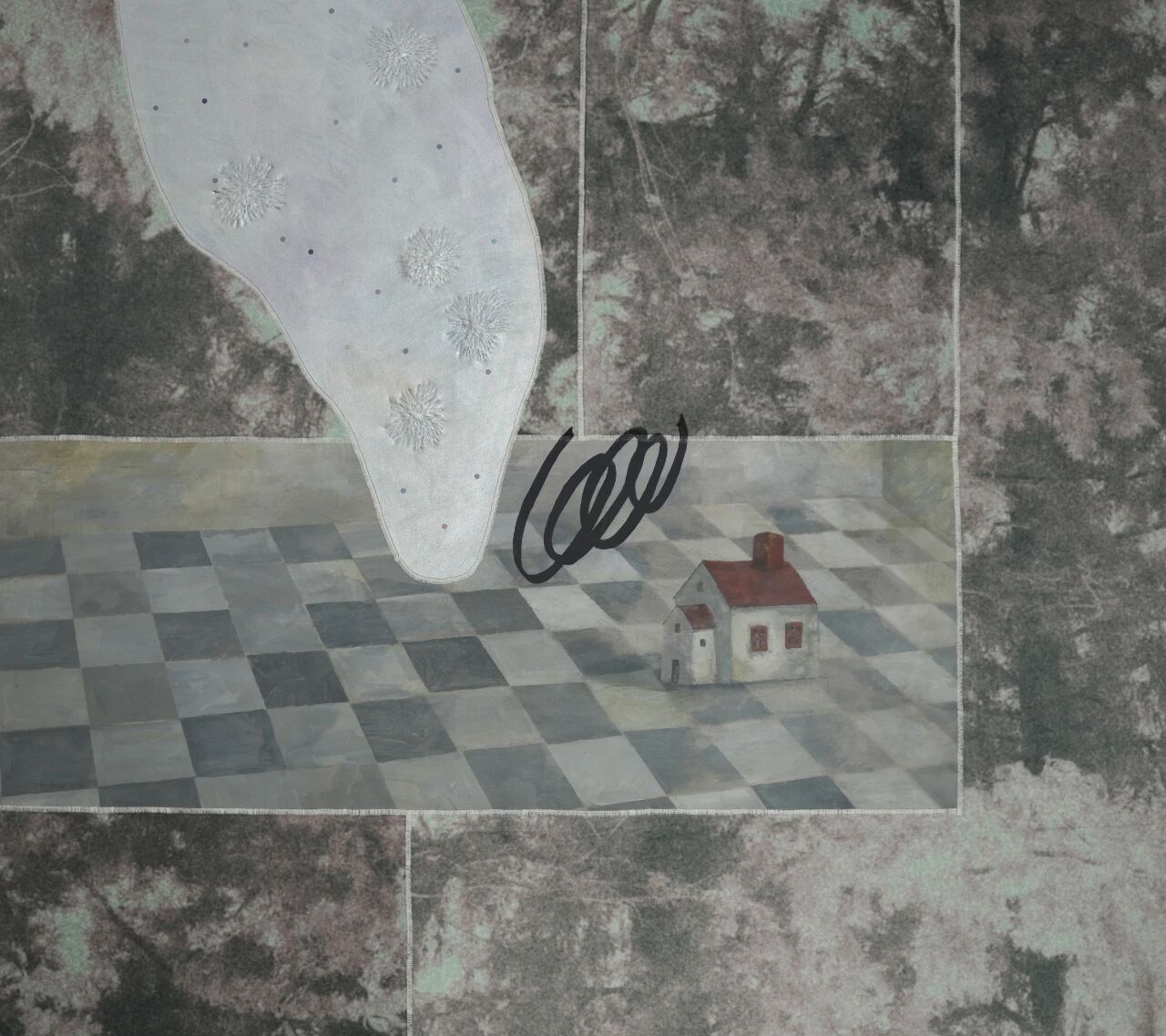

《房间》系列将触觉的生态性推向更为空间化的层面。棋盘式的格局原本象征秩序与控制,是视觉文明最典型的几何符号——它暗示测量、边界与可控性。但在这些作品中,这种秩序却在脚步的残影下逐渐松动,格局像被反复践踏的土地,失去了坚硬的平面感,只留下斑驳的压痕。它不再是一种抽象的几何秩序,而是成为一块被踏入的地表,携带着身体运动残留的能量与脉动。

俞文杰

房间#13, 2025

棉布、天鹅绒、弹力织物、纯棉缝纫线、沙子、色粉、树脂以及木器漆

120h x 135w cm

© Courtesy of the artist

缝线在其中并不承担勾勒轮廓的任务,而是像菌丝体在腐殖质中蔓延,既不依附于任何中心,也没有明确的方向。它们在织物的交界处穿插,宛如潜行于土壤深处的微生物纤维,维系着一个看不见的循环系统。格盘中的影像,则更像是树影的投射:它们以斑驳、闪烁、呼吸般的节奏落在布面上,带来一种时间性的颤动。树影没有固定的边界,它在风与光的流转中不断撕裂和重组,成为一种瞬时却反复回归的空间印痕。

从空间学的角度来看,这些作品解构了透视所营造的深度感,转而建立一种表面性的空间逻辑。空间不再是几何学的容器,而更像是一块多孔的土壤或一张能被光影穿透的皮肤:既能吸收,也能渗漏;既能存留记忆,也能消解足迹。观者在面对《房间》系列时,并非凝视一幅稳定的图像,而更像是在走近一片尚未风干的泥地,或站在摇曳的树影下——每一次呼吸与移动都可能改变表面的形态。

因此,《房间》系列揭示的是一种触觉化的生态空间:棋盘的几何秩序被脚步、缝线与树影彻底撕开,它从视觉的逻辑退场,转而成为一片受生长与风化、腐蚀与更新支配的感官生境。在这里,空间不是固定的舞台,而是一块不断被生命力侵蚀、被时间投射、并重新生成的皮肤。

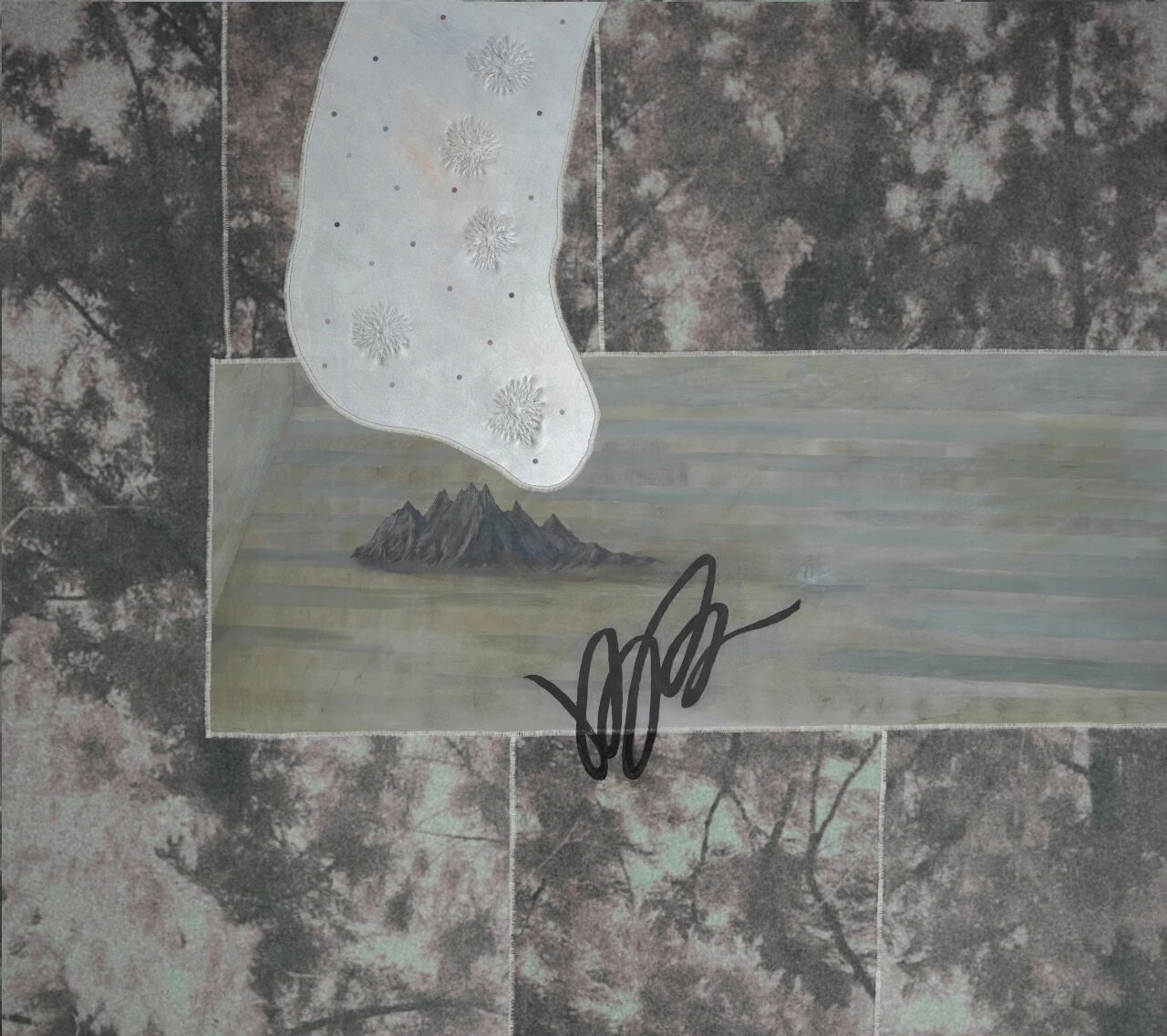

俞文杰

房间#15, 2025

棉布、天鹅绒、弹力织物、纯棉缝纫线、沙子、色粉、树脂以及木器漆

120h x 135w cm

© Courtesy of the artist

这些作品共同指向一种生态学的触觉逻辑:视觉被撤离,空间不再是抽象的几何框架,而是生物性与光影性过程的共时场。织物的格纹、点阵的投射、脚步的痕迹,在同一表面上交叠,形成了一种“根茎式”(rhizomatic)的拓扑学:没有中心,没有终点,只有横向的蔓延、树影般的破碎与再生。

这正是弗洛伊德所谓的“晚期身体”(late body)的显形:一个已经退场的身体,却在表层留下了一张可供缝合、可供腐朽、同时又能被光与影重新覆盖的皮肤。它不再是主体性的器官集合,而是一片不断被侵入、被修补、被时间反复书写的生境。视觉在此被彻底降格,它不再是世界的入口,而只是旁证——一名见证者,默默记录着材料与时间在生态循环与光影震荡中的缓慢运动。

如果说《房间》系列在形式上构筑了一种触觉的生态系统,那么在精神层面,它同样是一场向内的考古。那被脚步反复践踏的地表,其实是意识的地层;缝线的蔓延,也是一种记忆的生长。艺术家在这片由织物与织物拼合的“内心地貌”中,尝试与曾经的自己重逢——那并非回忆的复现,而是一种对自我碎片的再次缝合。每一道褶皱、每一处痕迹都像心理的缝线,在时间的皮肤上缝补、撕裂、再度愈合。于是,“房间”不再是一个可以进入的空间,而成为一个不断被内省的体内景观。它既是庇护所,也是遗址;既是当下意识的容器,又是记忆持续发酵的温床。观者在凝视这些作品时,也仿佛被邀请进入一种内心的回声空间——在光与影、物质与意识的交叠中,聆听那些被时间轻轻掩埋又重新浮现的自我声音。

“知觉的谢幕”并不是终结,而是一场物质的轮回剧。根须在暗处缠绕,孢子在表面播撒,菌丝在裂缝中伸展,脚步的残影在土壤般的织物上留下压痕。它们共同搭建起一个触觉的场域,一个感官的生态剧场:在这里,知觉如同植物一般经历萌生、腐烂与再生的周期。布、线与其他的一切不再是中性的媒介,而是成为这种循环的催化剂,使感官在生态的逻辑里获得重生。

我们站在这些作品面前,听见触觉如何挣脱图像的逻辑,如何在物质的深处重新呼吸。这是一场没有对白的哑剧,但正因无言,它更像是一次庄严的回响:一种超越视觉的生长之声,在夜色的缝隙中低沉涌动,迫使我们意识到,感官的生命从未终结,它只是换了一种生态学的方式,继续生存。

俞文杰

房间#14, 2025

棉布、天鹅绒、弹力织物、纯棉缝纫线、沙子、色粉、树脂以及木器漆

120h x 135w cm

© Courtesy of the artist

第二幕:阴影中的潜伏者——精神结构的无光演化

在俞文杰的作品中,光的撤离并未带来终结,而是开启了一种无光的生成。那些在夜色中潜伏的形态,不再依附于可见世界的轮廓,而在感知的边缘地带悄然发育——像是在黑暗中生长的神经系统,一种无声却持续的精神活动。光线退场后,图像进入另一种存在模式:它们不再“显现”,而是以低频的方式继续呼吸、分化、重组。

正如西蒙东所言,个体并非静态的实体,而是生成的过程。俞文杰笔下的结构,正是在生成之中——它们既非形象,也非符号,而是精神能量在物质表层的自组织。画面中的纤维、染痕、圆形与切面,不再是被构成的结果,而是构成过程本身的显影。那些红色的圆环、残缺的边界、似几何又非几何的框格,仿佛精神活动在视觉界面上的痕迹:它们暗示着一种持续的递送与折返,如同神经递质在突触间的微妙传导。每一次颜色的渗透、每一次线条的断裂,都是一次信号的跨越——信息不是抵达,而是流动。

这一幕的空间不再属于光,而属于“暗”的生产性。暗不是空缺,而是一种孕育的密度。它在褪色的布面、沉积的颜料与不稳定的边缘中孕生结构。红、蓝、灰、赭石的层次并非色彩的关系,而是心理能量的谱系:深蓝是意识的潜层,赭红是记忆的冲动,灰白则像是理性在崩解后的静默残留。俞文杰并不描绘这些心理状态,而是让它们以物质方式自我演化——像霉菌在墙壁上的蔓延,像精神在裂隙间的自我修复。

俞文杰

如上,即下#13, 2025

棉布、亚麻布、弹力织物、纯棉缝纫线、沙子、色粉、树脂以及木器漆

60h x 40w cm

© Courtesy of the artist

这些图像没有中心,只有游移。圆与方的交织,几何与有机的碰撞,构成了一个不断自我扰动的系统。某些形态看似结构化,却又在边缘被无形的力量推移、侵蚀;某些色块在交叠中显露出近乎水迹般的透明,像精神活动的残影在物质中泛起。结构在此成为一种“潜伏体”:它存在于可见与不可见之间,以游离的方式维持其生长的连续性。

《如上,即下》系列像是精神界面的截面研究。上下的空间、圆形空间的限制、以及中间框定结构中的图像,皆指向一种“镜像的生成”——不是物理的倒影,而是意识在无光中对自我的映照。缝线的穿插像是意识流的路径,贯穿着两种对立的能量:上升与坠落、扩张与塌陷、觉知与遗忘。在这些作品中,几何秩序的痕迹如同精神的脚手架,它支撑着一个看不见的建构过程,却也随时可能坍塌。俞文杰让精神的结构在此暴露其暂时性:它不是被铸成的建筑,而是一种不断自我修复、又不断瓦解的生长系统。

《未知的风景》与《静默荒原下的狂欢》系列,则将这种生成转化为对“认知废墟”的考古。那些被色粉覆盖的浅层、被缝线围合的空洞,看似残缺,实则像意识在扫描自身——不是去复原形象,而是在追踪缺失。画面如同一个不断自检的神经网络:它试图重新连接,却总在接近稳定前被新的震荡打断。于是作品呈现出一种永恒的“未完成状态”:裂缝被缝补,又再次开裂;表层被遮盖,又重新渗透。正是在这种反复的延宕中,精神的运动得以显形——它拒绝凝固,拒绝被定义。

《念头在暗处重新编织》系列仿佛是这一幕中最深的呼吸。它们像意识的两面,一明一暗——前者沉入深蓝的夜壤,后者浮出苍白的光幕。黑暗与亮度并非对立,而是一种精神代谢的双向流动:念头在暗处沉淀,又在光的缺席中重新编织。

俞文杰

念头在暗处重新编织#1, 2025

棉布、亚麻布、弹力织物、纯棉缝纫线、沙子、色粉、树脂以及木器漆

80h x 60w cm

© Courtesy of the artist

画面中的棘状线体,既像植物的根须,又像神经的突触。它们并不生长于可见的平面,而是在织物的纤维层中隐秘地延展——穿越、交叠、缠绕、反复自我修复。那些红色的圆环像标记,也像精神活动的“注解符号”,提示着能量的循环节点。每一处弧线、每一道缝线的转折,都是一次精神的重新缠结。念头在其中被反复拆解、重组,像一段梦境被不断地回放、擦除,又以新的方式被覆写。

在《念头在暗处重新编织 No.2》中,深色的底层如同思维的夜海,带有一种黏滞的重量。黑色的编织结构在其中微微闪动,似乎正试图穿透自身的密度;而在《念头在暗处重新编织 No.3》中,亮白的背景让这一过程变得更为透明,棘状的枝体像是在稀薄空气中呼吸,重新生成自我。黑与白的互文,不是明与暗的对抗,而是精神自我更新的两种相位——一种坠入物质的深处,另一种浮出意识的表层。

这些画面让“思维”脱离了理性的逻辑,成为一种有机体的生长。念头不再是线性的,而是通过缝线的路径在物质中反复回环——它们被织入、被打结,又在下一次呼吸中重新松开。俞文杰让思维获得了一种植物性的节奏:缓慢、蔓延、无目的,却充满持续的生长冲动。它既在暗中生成,也在光的余温里延续,一如精神在无光的结构中持续进化。

俞文杰

念头在暗处重新编织#2 , 2025

棉布、亚麻布、弹力织物、纯棉缝纫线、沙子、色粉、树脂以及木器漆

80h x 70w cm

© Courtesy of the artist

在这些作品中,视觉不再是主导的感官,而只是感知系统的一环。真正的中心在于那种无形的“能量分布”:物质在自我分解与重组中生成精神,精神又在无光的运动中生成新的物质秩序。作品成为一个自我演化的场域,而非被观看的对象。观者面对这些作品时,仿佛被迫进入一个非线性的系统——既在观看,又被观看;既在感知,又被感知。

“阴影中的潜伏者”因此并非隐喻某个黑暗的存在,而是一种生成方式:它代表精神如何在不可见的层面持续活动、如何在失明的状态下完成结构的演化。黑暗不是空白,而是感知的另一种时间——在这里,知觉不再追逐光,而是在缺光的环境中学习呼吸。

当我们凝视这些无光的界面时,感受到的并非图像的缺席,而是一种更深层的临在。那些看似静止的表面,正以极慢的速度流动——如同意识深处的暗流,在漫长的精神地质年代中缓慢移动。俞文杰让我们看到:精神的生命并不依赖可见性,它在阴影中完成自我生长;它的形态不需要光,而是由时间、物质与感知的余震共同织成。

于是,这一幕成为对“无光生成”的注释,也是一场精神生态的演化剧。个体的界限在此被打破,意识的层次彼此渗透,结构与感受互为生成。我们看见的,不是画,而是精神在暗中持续工作的证据——一场无声的运动,一种在不可见处完成的诞生。

俞文杰

念头在暗处重新编织#3, 2025

棉布、亚麻布、弹力织物、纯棉缝纫线、沙子、色粉、树脂以及木器漆

80h x 70w cm

© Courtesy of the artist

第三幕:黎明意识的临界语法——从梦回到形体的缝隙构造

黎明不是清晨,它是黑夜持续太久后的某种裂缝。你以为是光,但其实是暗的一种形变,是潜能耗尽前的剧烈显影。我们从不愿承认那些梦的余热会沿着缝隙渗入现实,可它们确实如此,如此隐秘又如此准确。

在这一幕中,俞文杰的语言开始变得稀薄。缝线不再封闭,色彩开始翻涌,结构如潮汐般推开旧有的边界。那些曾经在夜中潜伏的纤维,如今被黎明的微光一点点唤醒。形象开始松动——它们不再是暗中的游丝,而成为被梦轻轻抚触的形体。你看不出他到底画了什么,但你知道,那是你刚醒来时脑海里还未消散的景象:是潜能试图跃入现实时的剧烈震荡。

在《未明》中,紫色的光雾如同梦的残余,被橙粉色的气体托举着缓缓上升。图像似乎被两种时间拉扯:一边是夜的冷意,一边是黎明的温度。那株植物的形体半透明、半腐烂,像意识深处正在复原的记忆片段。光不是照亮它的力量,而是它在消逝中所释放的最后一次呼吸。黎明在这里不再是“新”的开始,而是从黑暗中被迫显影出的形体,带着夜的阴影与梦的气息。

俞文杰

未明#3 , 2025

棉布、亚麻布、弹力织物、纯棉缝纫线、沙子、色粉、树脂以及木器漆

50h x 30w cm

© Courtesy of the artist

《破晓时梦见了一个预言》系列让这种“显影的过程”具象化。巨大的红色花瓣像血液在画面中脉动,它既是肉身的隐喻,也是梦中语言的折叠。花与身体的界限在此模糊——它既是生长的,又是坠落的;既是张开的,又是被撕裂的。两幅作品彼此呼应,像意识的双联画:一幅描绘梦境的绽放,另一幅记录觉醒时的坍塌。

在这些作品中,红色并非单纯的色彩,而是一种“生命力的记号”。它如同巴什拉所言的“物质想象”那样,携带着潜能的震颤——是一种在物质中持续涌动的精神能量。花的形态在画面上缓慢分裂、扩散、回卷,仿佛意识在生理层面重演自己的萌发。德勒兹与瓜塔里称植物为“横向生长的思想体”,它拒绝树状的逻辑,选择以根茎的方式在表层扩张——俞文杰的花亦如此:它们并不“向上生长”,而是在平面上、在织物与色层之间,以渗透与蔓延的方式生成意义。

红色在这里成为“精神的植物学”——它不再指向象征意义,而是揭示了生长本身的能量学结构。荣格认为梦的象征具有“生物性的秩序”,每一个意象都是心理能量的自我繁殖;而在俞文杰的画面中,梦的生成机制与植物的繁殖方式几乎重叠:它们都依赖内部的循环与外部的渗透,在显影与隐匿之间持续生长。

从这一角度看,《破晓时梦见了一个预言》并非关于梦的叙事,而是一种“梦的植物学实验”。它将梦的残余——那种介于意识与无意识之间的湿润物质——以花的形式显影。每一层花瓣的翻转都是语言的试探,每一次裂开都是感知的再生。西苏曾写道:“身体以流动的方式书写,它的句子是血液的延展。”俞文杰的“花”正是这样的书写:它以血液的节奏书写着梦的语法。

俞文杰

破晓时梦见了一个预言#3-1, 2025

棉布、亚麻布、弹力织物、纯棉缝纫线、沙子、色粉、树脂以及木器漆

106h x 160w cm

© Courtesy of the artist

预言在这里不是被说出的未来,而是一种尚未成形的回声。它在梦的节奏里提前发生,又在现实中延迟抵达。那延迟的瞬间,正是“黎明意识”的阈限:梦的余温尚存,而语言尚未完全获得清晰。正如伊莉格蕾所言,语言的诞生并非理性的开始,而是一种“呼吸的经验”——是身体在说出第一个词之前的微颤。俞文杰的“预言”便处在这一临界点上:它不是话语,而是意识的第一次呼吸。

因此,《破晓时梦见了一个预言》系列既是梦的终章,也是语言的前奏。它让我们看到意识如何以植物的方式生长:根在黑暗中,花在光的边缘。语言、身体与梦在同一个生长系统中循环交织,构成黎明的语法——那不是清晰的陈述,而是一场持续进行的显影,一次在肉身与精神之间缓慢萌发的生长。

《临界显影》将这一精神转译为“触觉的复苏”。一双双手从白色的表层浮现,它们并非去抓取什么,而像是在确认自己仍然存在。表面那层浅灰的粉末仿佛是意识的皮肤,手的出现就是自我对存在的再次试探。俞文杰在这里让梦与身体重新缝合:感知不再是漂浮的精神结构,而成为能被光轻触、能呼吸的肉身。

与之互文的《无所住》在黎明的边缘提出了一种更为静默而开放的显影机制:那不再是“生长”或“坍塌”的剧场,而是一片被轻度张力维系的“悬置之地”。画面中的红色花叶并非聚焦于再现的目的,而以漂浮、断裂、回旋的姿态散置于泛黄的背景之上。它们被极细的红线缝合、牵引,又被某种内在的呼吸推向松弛与偏移。那张若隐若现的格网并不建构秩序,而像是一种“生长中的结构”,其几何不稳定、边缘开口、节点歪斜,呈现出德勒兹与瓜塔里所称“根茎式的空间逻辑”——一种不以中心为目的的有机生成网络。

俞文杰

无所住#1, 2025

棉布、亚麻布、弹力织物、纯棉缝纫线、沙子、色粉、树脂以及木器漆

150h x 100w cm

© Courtesy of the artist

在这片“非安置之地”中,花的形象失去了植物学的稳定分类,进入一种近乎生理的漂移状态。它们既像是在发芽,又像在凋零——一种兼具胚胎学与腐败学的双重时间性。安德烈·勒鲁瓦-古朗在《手与词》中指出,生命的形态学永远处于“技术化的延迟”中,即形体总比意识慢半拍地生长。俞文杰的“花”正显露出这种延迟——它们是意识在物质层面的慢性追赶,是精神在织物与色层之间的“表皮演化”。而这些被红线微妙牵引的花枝,如同植物学家乔治·巴塔耶所言的“下垂的生命体”:不再向上,而向外、向地面、向逸出的边界生长。

花与网格之间的关系,在现象学的语境下亦可被理解为一种“地表意识”。梅洛-庞蒂在《可见的与不可见的》中提及,感知并非透视的深度,而是一种“表面的厚度”。《无所住 》正处于这种厚度中:线与花、底与层、显与隐之间的微妙起伏,让观看成为触觉化的经验。砂粒与粉质颜料构成了几乎可呼吸的表皮,而树脂与木器漆的轻薄覆盖,使光在表层停留、折返、渗透——它既照亮,也阻隔。观者的视线被迫滑行,而非穿透;知觉因此成为游移的事件,而非识别的行为。

从生态学角度来看,《无所住》的开放结构亦可视作一种“徜徉生态学”(ecology of wandering)。蒂姆·英戈尔德在《线条:一部简史》中提出,“线”不仅是边界的标识,更是运动的轨迹——一种“行走中的形态”。俞文杰画面中的红线并非结构,而是行动本身;它们记录了能量的方向与呼吸的节奏。金色的薄片状沉积与漂浮的颗粒,仿佛是时间的孢子,悬停于呼吸的间隙之中。它们使画面在视觉上呈现出一种“时间的真菌学”:生长与腐化共存,附着与剥落并行。

《无所住》不仅是一幅绘画,更像是一种“意识的地衣学实验”:它通过织物的多孔结构,使精神与物质以附生的方式共存。红线的延展既是呼吸的路径,也是思想的韧带;花瓣的散布既是衰败的形象,也是记忆重新发芽的痕迹。它让“徜徉”成为一种方法论——在不居之处生长,在失稳之中显影,在漂浮的表层持续进行自我缝合。

俞文杰

夜壤#1, 2025

棉布、亚麻布、弹力织物、纯棉缝纫线、沙子、色粉、树脂以及木器漆

130h x 88w cm

© Courtesy of the artist

它是“黎明意识的地衣”:它不宣告清晰的形象,而以微弱的生理张力维持存在。那些花,不再是植物学的物种,而是梦的孢子;那张红线织就的表面,不再是框架,而是意识的呼吸膜。它让我们意识到:所谓“徜徉地”,并非一个地理空间,而是一种感知的生长方式——一种在漂浮、松动与不安定中获得生成力的精神栖居。

克里斯蒂娃说,那些语言未能捕捉的,是存在真正的母体。俞文杰在这些作品中,正是试图抵达那片语言尚未形成的区域——在那里,梦与形体的界限尚未确立,意识仍处在被编织的过程之中。“黎明意识的临界语法”并非指某种清晰的表达,而是语言生成的前夜:语法尚未凝固,意义仍在梦的余温中缓慢升起。

这一幕的空间因此呈现出一种“模糊的可见性”。形象不再服从透视的秩序,而以浮游的方式彼此连接。色彩成为能量的延伸,缝线成为呼吸的节奏。黎明的光不是照亮,而是渗透——它让物质与精神同时显影,使意识从梦的深处重新回到身体。

在此,我们面对的已不是被观看的画面,而是一种“感知的语法”本身。梦的残片、身体的复位、语言的生成,三者交织出一个临界的系统:既未完全苏醒,也未彻底沉睡。那是意识在黎明边缘的自言自语——它不是要告诉我们什么,而只是确认:你还活着,你还能感受,你还在梦与现实的边界上发声。

于是,“黎明”不再是一个时间,而是一种存在方式:它以梦的方式继续现实,以现实的方式保存梦。那些在暗中编织的线,终于浮出水面,却仍带着夜的温度。它们在光中闪烁,在缝隙里呼吸,成为意识重新发芽的见证。

尾声:回声的地表——在梦与物质之间

当黎明的语法逐渐褪色,俞文杰的绘画并未真正抵达“清晨”,而是停留在一片未被命名的界面:那里既有夜的残响,也有光的萌动。三幕所展开的,不是一条从黑暗到光明的线性叙事,而是一场关于感知如何“循环生成”的实验。视觉、触觉与精神在此构成一个连续体——它们彼此渗透、反转、转译,如同菌丝、根茎与梦境在同一层潮湿的土壤中共生。

“知觉的谢幕”揭示了触觉如何从视觉的退场中被唤醒;“阴影中的潜伏者”让精神在无光的环境中自行发育;而“黎明意识的临界语法”则标记着感知重新回归肉身的瞬间。三个阶段不是时间的递进,而是循环的三种相位——感官的生态、生长的心理、意识的显影。它们像呼吸的三拍:吸入、停顿、吐出;又像地层的三重运动:沉积、断裂、再生。

俞文杰

狂喜#1, 2025

棉布、亚麻布、天鹅绒、弹力织物、纯棉缝纫线、沙子、色粉、树脂以及木器漆

107h x 62w cm

© Courtesy of the artist

在这场缓慢的生态剧中,图像的任务已被重新定义:它不再承载再现,而成为生成的证据。布料、色层与缝线的每一次叠合,都对应着精神的物质化过程。俞文杰让绘画从平面中“脱域”——它既是地貌,又是意识的截面;既是植物的根系,也是一种语言的神经系统。视觉的撤离、精神的潜伏与意识的再现,最终汇聚成一张延展的感知皮肤,在时间的流动中反复被书写、被腐蚀、被再生。

因此,这并非关于“结束”的叙事,而是一种循环的证词。梦的余烬在地表下持续燃烧,色彩与纤维仍在呼吸,知觉的回声在物质中延迟地回荡。我们面对的,不是画布,而是一种仍在发生的生命机制——在光的退场之后,在语言尚未成形之前,感官仍在寻找自身的形体。

这便是俞文杰作品的真正黎明:当图像不再被看,而是被聆听;当梦不再被解释,而是被呼吸;当物质开始说话——黎明,从此不再属于光,而属于感知的再次生长。

文/庄子睿